食塩の摂り過ぎで高血圧になるのでしょうか?食塩を控えれば本当に血圧が下がるのでしょうか?

今回は食塩と高血圧との関係について書いてみたいと思います。

日本人の食塩摂取量は諸外国と比べるとかなり多くて、日本の中でも、雪深い北の地方では昔は食塩摂取量がとても多く、30g/日近くあったようです。そのせいで脳血管疾患の有病率が高く、問題になっていました。明らかに南の方とは食塩の摂取量に違いがあり、有病率も違っていました。

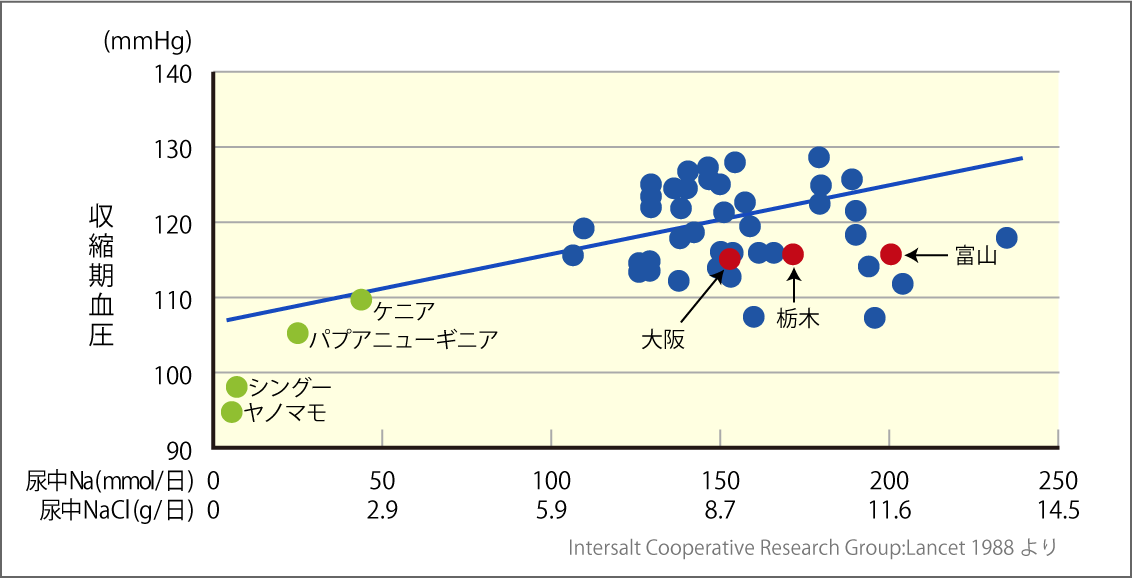

1980年代に世界の50の地域で食塩摂取量と血圧などを調べた研究では、食塩摂取量の多い地域では血圧も高いことが分かりました。

図1.世界各地の食塩摂取量(尿中ナトリウム排泄量)と血圧の関係

この研究では日本の3か所の地域で調査が行われ、食塩摂取量は富山、栃木、大阪の順に多いと言う結果でした。現在はかなり全国の食生活も平均化されていると思いますが、この頃はその地方色があり、想像できる気がします。一方、南米のヤノマモ族は、食塩の摂取量は1日1g未満とごくわずかで、収縮期血圧(上の血圧)の平均は100mmHg未満と低く、高血圧の人はいませんでした。また彼らは年をとっても血圧はほとんど上がらないようです。

食塩を大量に摂ると、正常血圧の人でも血圧が上がりますが、高血圧の人はより上がりやすいことが分かっています。食塩を摂った時の血圧の上がりやすさは個人差も大きく、それには腎臓の機能(悪くなるにつれ上がりやすい)、年齢(高齢になるほど上がりやすい)、性(女性の方がやや上がりやすい)、人種(黒人が上がりやすく、白人はそうではなく、日本人はその中間)、遺伝子(腎臓でのナトリウム排泄などに関係するいくつかの遺伝子)、レニンという血圧に関係するホルモンなどが関係しています。

では、食塩を制限すると血圧は本当に下がるのでしょうか?

塩分と血圧の関係は、まだ十分には解明されていませんが、塩分(ナトリウム)を過剰摂取すると血液の浸透圧を一定に保つために血液中の水分が増え、結果的に体内を循環する血液量を増やします。このため、末梢血管の壁にかかる抵抗が高くなり、血圧を上げてしまうと考えられています。

また、減塩による血圧を下げる効果は、1日の摂取量を6g未満にすることで血圧が下がる人と、血圧には変化が殆どない人がいます。これは、塩分に反応し易い食塩感受性タイプか、逆に反応し難い食塩非感受性タイプかによって左右されます。矛盾するようですが、減塩による血圧の低下の効果が無い食塩非感受性タイプであったとしても減塩をする必要はあります。

しかし、食塩を制限すると、血圧が下がるという減塩の降圧効果は多くの研究で証明されています。

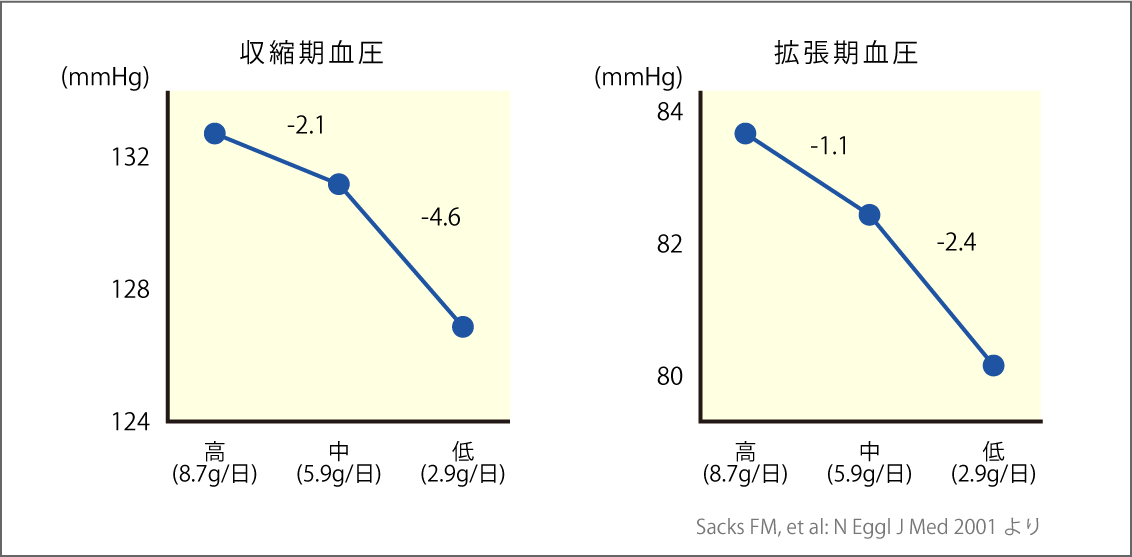

DASH-Sodium研究という米国の研究で、食塩約9g/日・約6g/日・約3g/日の摂取量に分けて比較したところ、食塩約3g/日が一番血圧が低くなっています。

図2.食塩制限の降圧効果

減塩による降圧効果には個人差がありますが、平均すると食塩を1g/日減らすごとに、高血圧の人は上の血圧が1mmHgくらい、下の血圧が0.5mmHg位下がり、正常血圧の人はその半分位下がります。 では、すでに服薬をしていますという方はどうでしょうか?

降圧薬をいくつか服用していても上手く血圧が下がらないと言う場合でも、厳重な食塩制限をして血圧が下がったということが報告されています。また、血圧の薬には多くの種類があり、食塩摂取量が多いとやや効きにくく、食塩を制限すると効果が出やすいということが分かっています。

塩の摂りすぎで血圧の高い状態が続くと、血管や心臓に負担がかかります。動脈硬化や心臓肥大が進み、その結果、脳卒中や心筋梗塞、心不全、不整脈、動脈瘤、腎不全など、多くの循環器病が起こることになります。塩は摂り過ぎで血圧の高い状態を引き起こすだけでなく、最近の研究では、食塩が血圧とは別に心臓や血管にも悪影響を及ぼすようです。

食塩が多いと、腎臓に石ができる腎結石になりやすく、骨が弱くなる骨粗しょう症も起こりやすくなります。

これは、食塩を多く摂ると腎臓から食塩の成分であるナトリウムが尿中に多く出て、その一部がカルシウムに置き換わり、尿のカルシウム量が増えることになります。これが腎臓の中で固まると石になるし、尿へのカルシウムは血液や骨から出ていくので、骨量が減ってきます。胃潰瘍や胃がんの原因になる胃の中のピロリ菌は塩分が多い環境では増殖しやすいと言われています。

このように、食塩のとり過ぎは、高血圧だけでなく多くの病気の原因になり、健康に悪影響を及ぼします。

2020年食事摂取基準の食塩摂取の推奨量は男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満と前回より0.5gずつ低く設定されました。また、高血圧の方や慢性腎臓病の重症化予防のための食塩相当量は男女とも6g/日未満と記載されています。しかしWHO(世界保健機構)では5g/日を推奨しています。

食塩6g/日未満というのは言うのは簡単ですが、中々難しいものです。クリニックでは減塩が必要な患者様の食塩摂取量を随時尿より検査していますが、検査をされた方では6g台の方は2人しかおられませんでした。一日に3回食事をするので、1食当たり2gしか使えません。例えば、コンビニのむすび1個で1g強、わかめ入り味噌汁で1.5gです。もう2.5gになってしまいました。

美味しいラーメンの汁を残さず飲んでいたら一杯で、6グラムくらいになってしまいます。

「もう無理だわ!」という声が聞こえてきそうです。しかし、病院に勤務していた頃、「こんな味の薄いものは食えん」と言っておられた患者様が、退院される頃には「慣れるもんだねえ」という声をよく聞きました。大体1週間から10日もすれば慣れるようです。

クリニックでの患者様の食塩摂取量は随時尿の検査では9g超~11g位の方が一番多いようです。1食で1g減らす工夫をしてみませんか?

次回は実際に食塩の摂取量を減らすための工夫を考えてみましょう。身近な食品を取り上げてシュミレーションをしてみたいと思います。

コラムニスト

管理栄養士 伊藤 教子

長年、管理栄養士として病院の給食管理・栄養管理に従事後、現在、内科糖尿病専門医院にて糖尿病を中心とする生活習慣病、高齢者の低栄養等の栄養食事指導をしています。

ライフワークとして「あなたの体は、あなたの食べたものでできている」ということを意識した「食」の啓発活動を行なっています。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2020/11/18

2020/11/18巷では毎日「○○の病気にはこれが効きます」と、今すぐ買って試さなければ…・と思わせるコマーシャルが流されています。

日本広告審査機構という組織があって、ウソ、大げさ、紛らわしい広告は取り締まられるはずですが、微妙に違法にならない程度に演出されています。 これは、商品を売るた...続きを読む

-

2021/06/23

2021/06/23わが国では生活習慣病患者が年々増えています。そして、罹患する年齢が低くなっているように思われます。

30代前半で太鼓腹をした男性も珍しくありません。 今や国民医療費の30%は生活習慣病が占めており、亡くなる方の2/3は生活習慣病で亡くなっています。 そ...続きを読む

-

2022/07/13

2022/07/13食べ過ぎだと感じても、食べることが止められないのは何故なのでしょうか?

前回(コラム:体のはなし)に食欲と言う機能はとても大事で、これがなくなると生命が維持できなくなるという事を書きました。『摂食』という行動は、生命活動の基本であり...続きを読む

-

2019/03/29

2019/03/29前回、時間栄養学の話を書きましたが、それを知るためにはまず、自分の体内時計の存在を意識してみましょう

私たちはふつう夜になると自然に眠たくなります。なぜでしょうか。そして、朝になると決まったように目が覚めます。起床→朝食→昼食→夕食→就寝というリズムが規則正しく...続きを読む