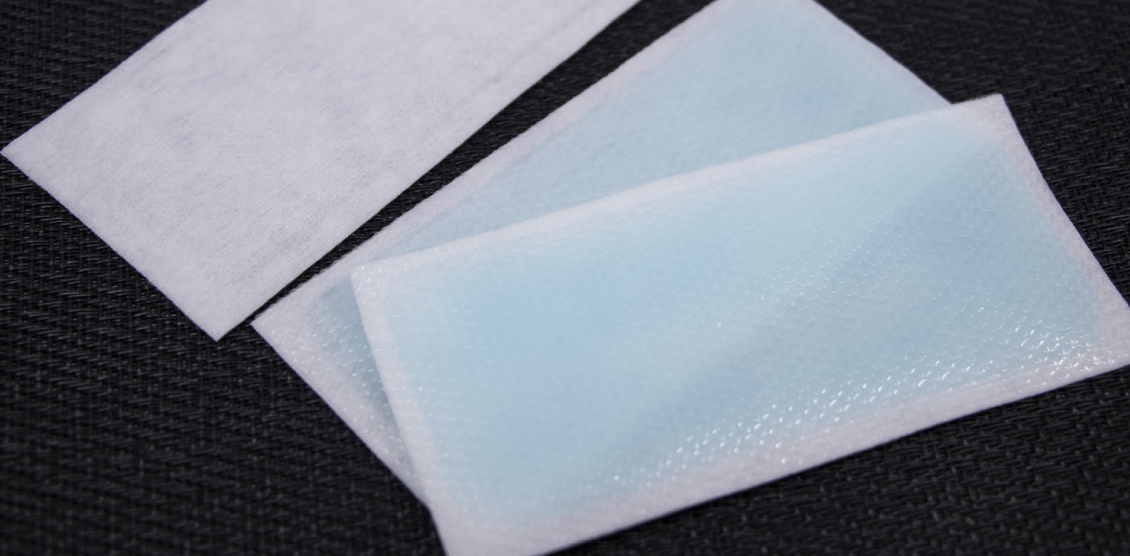

熱が出たときにあると嬉しい熱さまシート。高熱が出たときのためにストックしている方も多いのではないでしょうか。

熱さまシートは1994年に小林製薬から販売され、今では世界で年間4億枚を売り上げているそうです。

そんな熱さまシートですが、実は熱を冷ますためのアイテムではないことをご存知でしょうか。今回は熱さまシートの効果や熱が出たときの対処法について詳しく解説します。熱さまシートを使うときの注意点も紹介しているので参考にしてみてください。

熱さまシートとは

熱さまシートは、熱が出たときに使う濡れタオルがずれ落ちて使いづらいという問題点に着目して作られた商品です。保水性の高いジェルが不織布に塗布されており、貼るとひんやりとした冷感があります。

冷却効果があるシートのこと

熱さまシートは、冷却効果があるシートのことです。濡れタオルのようにおでこからずり落ちてしまう心配がほとんどありません。そのため、小さな子どもにも使いやすいと評判です。現在は、以下のようなラインナップが販売されています。

- 冷凍庫用熱さまシートストロング 大人用

- 熱さまシート 大人用

- ピンク熱さまシート 大人用

- 熱さまシート こども用

- ピンク熱さまシート こども用

- からだに貼る熱さまシート

- 熱さまシート 赤ちゃん用

熱を下げる効果はない

熱さまシートは医薬品ではありません。貼ると冷却されて熱が下がっていくような感覚になるかもしれませんが、熱を下げる効果はないので覚えておきましょう。

あくまでも冷却効果によって熱によるしんどさをやわらげるためのアイテムです。貼った箇所を局所的に冷却しているだけで、解熱する効果はありません。

熱があるからといって熱さまシートを貼る必要はない

熱が出たらおでこに熱さまシートを貼るのが当たり前のように浸透しています。しかし、熱さまシートに解熱効果はないことから、必ず貼らなければならないということはありません。

高熱で体がほてってしんどいとき、熱による苦痛を少しでもやわらげたいときに使用するとよいでしょう。

発熱時に冷やすべき場所

体の熱を冷ますためには、おでこではなく首やワキ、脚の付け根など動脈が通っている場所を冷やすと良いといわれています。しかし、このようなクーリングで解熱はできないとの研究結果が出ているのも事実です。

風邪を引いたときに熱が出るのは、プロスタグランジンE2が深部体温を上昇させることが関係しています。体を冷却してもプロスタグランジンE2の生成を抑制することはできないため、解熱できないのではといわれているのです。

熱さまシートを使うときの注意点

熱さまシートに熱を下げる効果はないものの、高熱時の苦痛をやわらげるのには大変役に立ちます。貼るとしっかり密着し、皮膚の表面を長い時間冷却してくれるのでストックしている方も多いでしょう。しかし、熱さまシートを使うときにはいくつか注意すべき点もあります。

汗や汚れを拭き取ってから貼る

密着性がありはがれにくいように作られていますが、時間が経つとはがれてきてしまうこともあるでしょう。そのようなときは、汗や汚れをしっかり拭き取ってから貼るようにしてみてください。

熱さまシートのサイズがおでこよりも大きすぎてはがれやすくなることもあるため、サイズが合っていないときはカットして使用しましょう。

傷口ややけどがある部位には貼らない

熱さまシートは、皮膚が正常な状態の方が使用することを想定して作られています。そのため、皮膚に異常がある場合は使用できません。

また、やけどしたときに貼るのも避けましょう。熱さまシートは、じわじわと皮膚を冷やす効果しかありません。やけどをした場合は早急に患部を冷やす必要があることから、熱さまシートの使用は適していないのです。

子どもに使うときは窒息に注意する

熱さまシートは、ずれ落ちにくいように工夫して作られています。しかし、シートが落ちたりずれたりする可能性はゼロではありません。

国民生活センターは、熱さまし用ジェル状冷却シートの使用に注意するよう平成16年に警告を出しました。冷却シートを生後4か月の赤ちゃんに貼ってしばらく側を離れたところ、シートが口と鼻を塞いで窒息状態に陥っており、救急搬送された事故が過去に起こっています。

一命は取りとめましたが、低酸素性虚血性脳症が起こり、将来にわたって全介助が必要なほどの障害が残る可能性が高い状態になってしまいました。子どもや赤ちゃんに使う場合は、こういったリスクがあることも踏まえ、十分に注意して使用しましょう。

熱を下げたいなら解熱剤が有効

熱を下げたいのなら、熱さまシートではなく解熱剤の使用が適しています。ただし、解熱剤は一時的に熱を下げて楽にする効果しかありません。

ウイルスや細菌をやっつけて熱を冷ますわけではないため、薬が切れるとまた熱が上がってくる可能性があります。しかし、熱により体力を消耗しているときにはとても役立つでしょう。

ロキソニンS

即効性があり、解熱効果が高い薬です。眠くなる成分は含まれていません。基本は1日2回までの服用となっていますが、症状が続く場合は3回まで使用可能です。

| 有効成分(1錠あたり) | ロキソプロフェンナトリウム水和物…68.1mg(無水物として60mg) |

|---|---|

| 用法用量 | 15歳以上:1回1錠を1日3回まで |

リングルアイビーα200

イブプロフェンが最大量配合された解熱剤です。基本は1日2回までの使用となりますが、症状が続く場合は3回まで服用して問題ありません。液体タイプなので溶けるのが早く、即効性が期待できます。

| 有効成分(1カプセルあたり) | イブプロフェン…200mg |

|---|---|

| 用法用量 | 15歳以上:1回1カプセルを1日3回まで |

タイレノールA

マイルドな解熱効果を示すアセトアミノフェンが主成分の薬です。胃に負担がかかりにくく、空腹時でも服用できます。ただし、風邪による悪寒や発熱時はできるだけ食後に服用してください。

| 有効成分(1錠あたり) | アセトアミノフェン…300mg |

|---|---|

| 用法用量 | 15歳以上:1回1錠を1日3回まで |

小児用バファリンチュアブル

3歳以上から服用できる解熱剤です。ラムネのように噛んで服用できるチュアブルタイプとなっています。苦みが少ないオレンジ味なので、小さな子どもでも服用しやすいでしょう。

| 有効成分(1錠あたり) | アセトアミノフェン…50mg |

|---|---|

| 用法用量 |

11歳以上15歳未満:1回4錠を1日3回まで 7歳以上11歳未満:1回3錠を1日3回まで 3歳以上7歳未満:1回2錠を1日3回まで |

キッズバファリンシロップS

3か月以上の赤ちゃんから使用できるシロップタイプの解熱剤です。解熱成分のアセトアミノフェンのほかに、くしゃみや鼻水、鼻詰まりなどのアレルギー症状を抑えるジフェンヒドラミン塩酸塩も配合されています。

| 有効成分(60mlあたり) |

・アセトアミノフェン…300mg ・ジフェンヒドラミン塩酸塩…25mg |

|---|---|

| 用法用量 |

3歳以上7歳未満:1回10mlを1日6回まで 1歳以上3歳未満:1回7.5mlを1日6回まで 6か月以上1歳未満:1回6mlを1日6回まで 3か月以上6か月未満:1回5mlを1日6回まで |

熱さまシートに関するQ&A

熱さまシートはとても便利なアイテムです。発熱したときに使うことで、苦痛をやわらげて過ごしやすくしてくれるでしょう。ただし、正しい方法で使うことが大切です。

熱さまシートは何歳から使えますか?

おでこに貼って使う場合は、0か月の赤ちゃんから使用できます。ただし、鼻や口に張り付かないよう十分に気をつけて使用してください。

大人用と子ども用とでは何が違いますか?

子ども用では、肌を冷やしすぎないように冷却効果を調整してあります。また、肌に刺激を与える可能性があるといわれている色素や香料は配合されていません。

熱さまシートをやけどの冷却に使用してもいいですか?

熱さまシートをやけどの冷却用に使用することはできません。やけどをした場合は、すぐに流水で患部を冷やすようにしてください。

まとめ

熱さまシートを貼っても、熱を冷ますことはできません。ただし、冷却効果によって高熱による苦痛をやわらげることはできます。熱を下げたい場合は、解熱剤を使用するとよいでしょう。

熱さまシートを小さな子どもや赤ちゃんに使用する場合は、鼻や口が塞がらないように注意してください。また、38度以上の熱が出ている場合、発熱が長く続いている場合などは医療機関の受診も検討しましょう。

コラムニスト

薬剤師ライター 岡本 妃香里

薬剤師としてドラッグストアで働いていくなかで「このままではいけない」と日に日に強く思うようになっていきました。なぜなら「市販薬を正しく選べている方があまりに少なすぎる」と感じたからです。

「本当はもっと適した薬があるのに…」

「合う薬を選べれば、症状はきっと楽になるはずなのに…」

こんなことを思わずにはいられないくらい、CMやパッケージの印象だけで薬を選ばれている方がほとんどでした。

市販薬を買いに来られる方のなかには「病院に行くのが気まずいから市販薬で済ませたい」と思われている方もいるでしょう。かつての私もそうでした。親にも誰にも知られたくないから市販薬に頼る。でもどれを買ったらいいかわからない。

そんな方たちの助けになりたいと思い、WEBで情報を発信するようになりました。この症状にはどの市販薬がいいのか、どんな症状があったら病院に行くべきなのか、記事を通して少しでも参考にしていただけたら幸いです。

関連記事

関連記事

関連記事

関連記事-

2024/09/18

2024/09/18筋肉痛になると、全身がだるくなり体を動かすのがつらいと感じる方が多いでしょう。

筋肉痛は放っておいても自然に治りますが、動くのがつらいほど筋肉痛が出ている場合は、市販薬の力を借りるのも一つの方法です。 今回は、筋肉痛になる原因や市販薬...続きを読む

-

2021/09/29

2021/09/29「陰部のかゆみが酷くて我慢できない」「かゆみが気になるけど病院に行くのはちょっと…」

かゆいと思っても、陰部を見られると思うと医療機関へ行く勇気がなかなか出ない方もいるでしょう。陰部のかゆみは症状によって市販薬でも対応ができます。しかし、なかには...続きを読む

-

2023/02/01

2023/02/01薬には、大きくわけて市販薬と処方薬の2種類があります。市販薬は薬局やドラッグストアなどで購入できるもの、処方薬は医師に処方してもらうものです。

なかには同じような薬もありますが、市販薬にしかないものもあれば処方薬にしかないものも多くあります。 今回は、市販薬と処方薬にはどのような違いがあるのか、処...続きを読む

-

2023/11/06

2023/11/06ウットは精神の興奮を抑えたり、鎮静させたりするときに使う市販薬です。

どなたでも購入できる薬ですが、使用するにあたっていくつか注意点があります。 しかし、注意点を知らずに漫然とウットを使用している方が少なくありません。ウット...続きを読む