- 総合TOP >

- インタビュー >

- 高岡 正文さん

体験を語り継ぎ、命と地域を守るためにできることを伝えたい

2014年8月20日、広島市安佐南区と安佐北区で大規模な土砂災害が同時多発的に発生した豪雨災害。「この災害の記憶を教訓として次の世代に継承していきたい」という被災者の強い想いを広島市が受け止めて、2023年9月1日に広島市豪雨災害伝承館が生まれました。災害からまもなく10年。館長の高岡さんに、この施設を通して発信したい思いを聞きました。

広島市豪雨災害伝承館はどのような施設ですか?

施設の目的は大きく分けて二つあります。

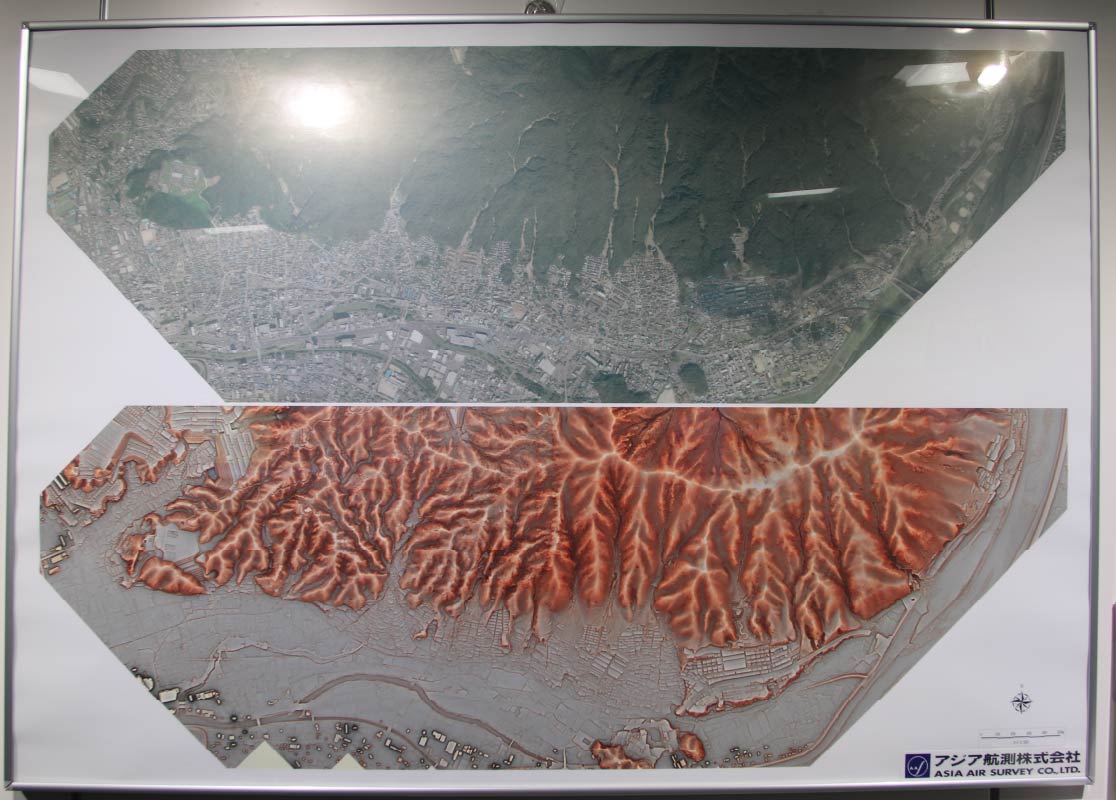

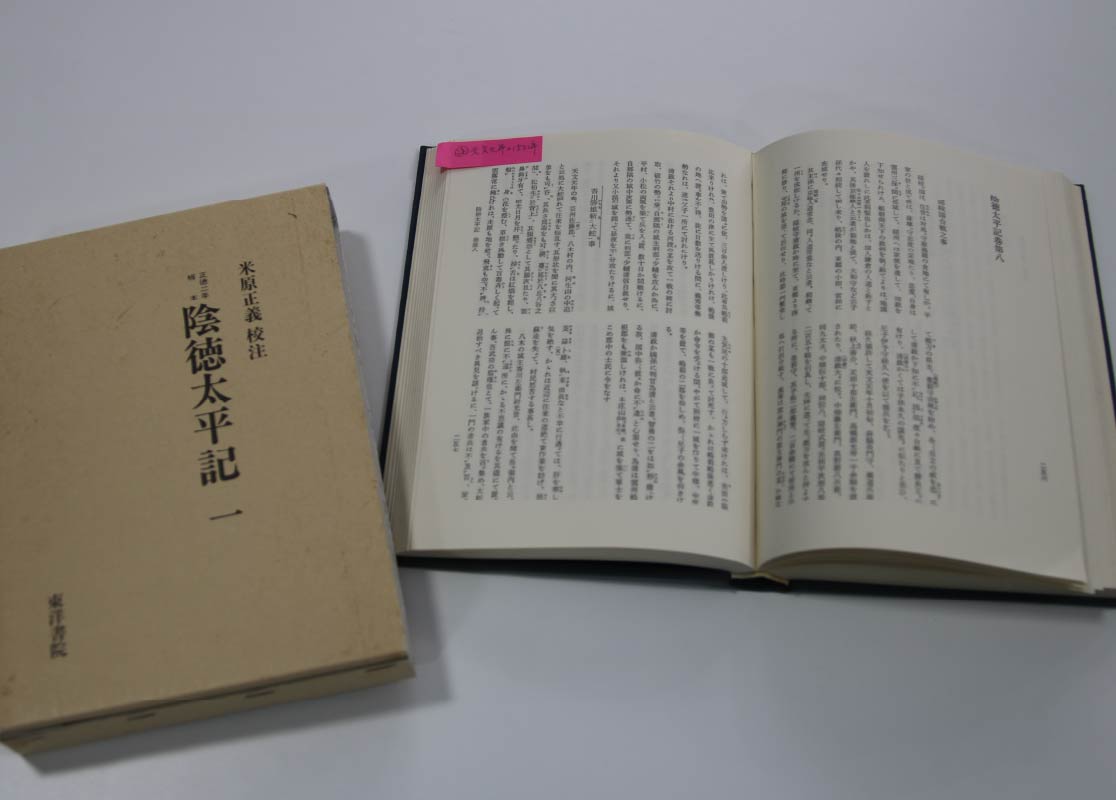

一つは、「平成26年8月豪雨災害」に何があったのかを伝えること。当時の土石流を再現したCG映像、被害の全容をまとめた地図や写真などの記録、そして被災者のインタビュー映像を通して、どのような災害であったかを知っていただきます。

もう一つは、災害への備えのお手伝いをすること。被災地がどのようなことに困り、どのように取り組み、復興していったのか。その経験を資料や研修などを通して伝え、地域や団体の防災・減災に役立てていただいています。AEDや人口呼吸などの救命実習、防災グッズや段ボールベッドなどの使用体験、炊き出し訓練、被災地や砂防施設見学など、アクティブなプログラムにも対応しています。

被災地となった安佐南区八木に建てられた広島市豪雨災害伝承館。災害時は避難施設として活用できる建物になっています

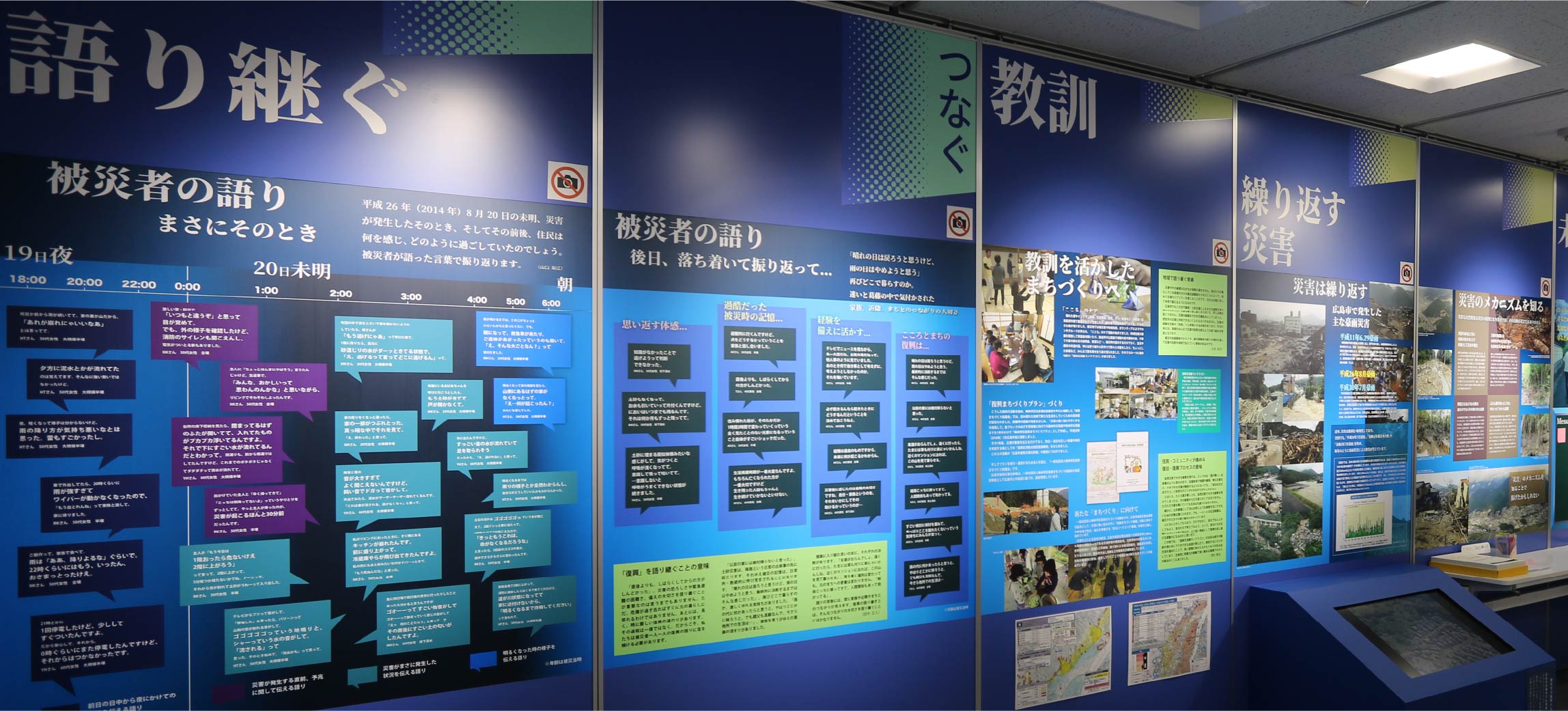

災害の実態と復興の歩みを伝える2階の展示室

1階は様々なプログラムに対応する研修室。パーティションを外すと、最大120名まで収容可能

近年、豪雨災害が増えていると感じます。

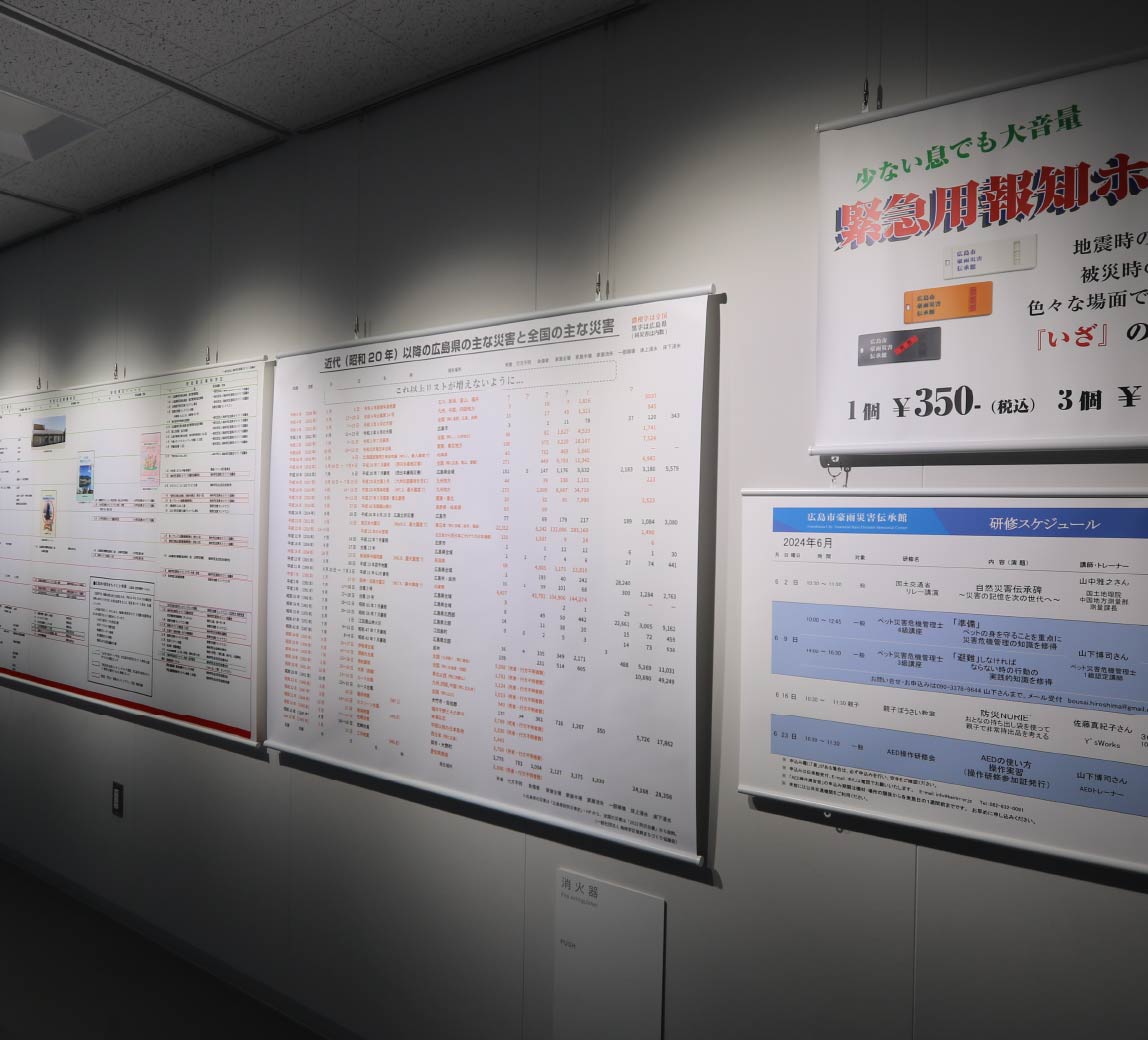

広島県だけで見ても近年は豪雨・土砂災害が頻発しており、「平成26年8月豪雨災害」の4年後には「西日本豪雨」で大きな被害が発生。全国的にも毎年のように豪雨関連災害のニュースが報じられるようになりました。こうした状況下で、短時間での局地的な降雨を差す「ゲリラ豪雨」の他に、よく耳にするようになった気象用語が「線状降水帯」。この言葉が一般化したきっかけになったのが、「平成26年8月豪雨災害」です。

線状降水帯とは、次々と発生した積乱雲が数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される強い降水域のこと。当館の資料でも紹介していますが、被災時には一般的な梅雨時期1ヶ月分の雨量がわずか一日、場所によっては数時間で降ったという猛烈な雨の記録が残っています。

この後、「線状降水帯」という言葉と現象が広く知られ、2024年5月からは都道府県単位をベースにした59の地域に細分化されて予測されるようになりました。

地震とは異なり、台風や線状降水帯の情報はある程度事前に入手が可能で、備えることができます。特に梅雨や台風の季節は気象情報に注意を払い、“わがこと”と考えて命を守る行動の準備をしてほしい。これが、災害への認識や備えが不足していたという反省点を抱える、この地域から強く伝えたいことです。

近年の広島県の主な災害の年表などの資料

高岡さんご自身も被災者でいらっしゃるのですね。

そうです。家は土砂で半壊し、取り壊しました。あの日はあまりに雨がひどいので、隣に建つ実家の母に「大丈夫かいのう」と聞きました。すると「私が生まれる前から上の山は崩れたことがないんじゃけぇ、大丈夫よ」と言われたので、それなら大丈夫かと。

けれどもあまりに雨の音が大きくて、2時頃に目が覚めて眠れなくなり、無謀にも坂道を下ってコンビニまで煙草を買いに行こうとしたんです。そうしたら、途中からもう道が水に浸かっていて諦めて戻りました。

車庫の屋根の下まで帰ってきた時です。ゆっくりと車のハザードランプが近づいてくるのが見えて「危ないなぁ」と思っていたら、我が家の敷地にどっと土砂がなだれ込んできました。暗いし、雨の音はうるさいし、はじめは何が起こったかわからなかったですね。

コンビニに行くために懐中電灯を持っていたので、その光を頼りにどうにか家の中に入って「無事か?」と声をかけると、幸いなことに妻と娘は崩れていない部屋に一緒に避難していました。実家の方も1階には土砂が入り込んでいたので、みんなで2階に上がって不安な一夜を過ごしました。

明るくなって、周囲の様子に呆然としました。状況を把握するにつれて、昔からの知り合いが亡くなったり、家財を全て流されたりしたこともわかってショックでしたね。

自分は思い返してみると、この年は何年ぶりかに毘沙門さんに参ったり、東京で旧友たちに会ったり、宮島の花火大会に出かけたり、何か人生の集大成のようなことをしていたので、もしかしたら虫の知らせだったのかもしれません。外に出た時間や立っていた場所がほんの少しずれていたら、自分も生きてはいなかった。生かされたなら、生かされたなりのことをしなくてはと思いました。

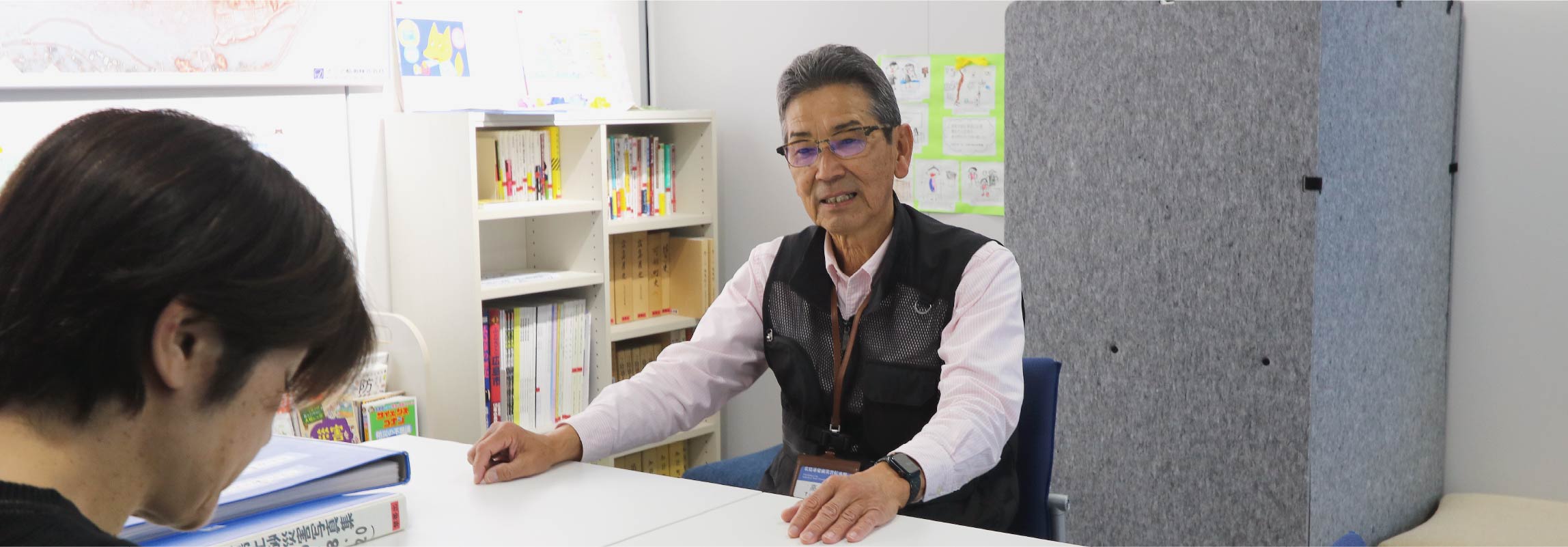

自身の体験を語ってくれた高岡館長

館長を引き受けたのも、そうした思いからですか?

私はずっと仕事ばかりしていて、地域のことにはほとんど関わっていませんでした。長年務めた会社を定年退職して、再就職して、頼まれて仕方なく自治会の役員を引き受けた。被災したのは、そんなタイミングでした。

被害状況の把握、安全確認、救助に入った消防、警察、自衛隊への対応と連携。そして避難所確保と運営、救援物資の配布。さらに支援に関する行政とのやり取り、ボランティアの受け入れなど。やらなければならないことは次から次へと発生します。まさか大規模被災地になるなんて予測もしていなかったので、誰が何をすべきかわからず、かなり混乱しました。それでも自治会、社協、民生委員など、地域をよく知る人達と協力し合いながら、がむしゃらに動き回りました。誰もが被災者でしたが、地域のためにできる人ができることをしなくては、みんなでこの困難を乗り越えなくては、という一心だったと思います。

やがて復興が進み落ち着いてくると、記憶も薄れて形骸化してくることもありました。しかし地域の顔役を多数兼任していた畠堀秀春さんが自費で復興交流館「モンドラゴン」を開いて、地域の人が引き続き交流を深めたり、記憶を語り継いだりする役割を担ってくれていました。そうした熱意が、この伝承館開設につながったんです。当館の指定管理者として、一般社団法人 梅林学区復興まちづくり協議会を設立。畠堀さんと同じく地域の復興に尽力してきた松井憲さん、そして私の3人が代表理事となり、私が館長を引き受けることになりました。こうして地域と関わるようになったのも何かの縁なので、もう少し頑張ってみます。

被災後の思いと歩みを伝えるコーナー

広島市豪雨災害伝承館

https://trdmc.jp

TEL 082-832-0091

● 入館無料、一般見学は予約不要

● 開館時間/10:00~17:00

● 休館日/月曜日、祝・休日の翌日

(直後の土曜日、日曜日または祝・休日でない日)8月6日、年末年始

広島市安佐南区八木3丁目24-23

アクセス・駐車場についてはこちら

高岡 正文(たかおか まさふみ)

広島市豪雨災害伝承館 館長

一般社団法人 梅林学区復興まちづくり協議会 代表理事